Pour empêcher la propagation du virus COVID-19, la majorité des gouvernements du monde entier ont recouru à des confinements nationaux ou localisés, y compris la fermeture d’écoles.

En conséquence, environ un milliard d’enfants dans le monde, ont dû être déscolarisés. Le PNUD avertit que les répercussions de la pandémie peuvent faire reculer les taux de scolarisation à un niveau avant 1980, annulant ainsi 30 ans de progrès dans l’éducation. Les réactions de tous ont été cruciales pour éviter des effets négatifs sur le long terme concernant l’éducation, pouvant entrainer une perte éducative à court terme et, dans certains cas, une déscolarisation totale.

Les pays ayant des résultats pédagogique inférieurs et des taux d’abandon élevés sont à dessein vulnérables à l’impact des fermetures d’écoles. Trois conséquences ont été identifiées comme étant directement à l’origine de la perte disproportionnée d’apprentissage dans l’éducation :

- Pauvreté familiale et perte de revenu

- Obligation du travail des enfants

- Augmentation des mariages d’enfants (affectant surtout l’éducation pour les filles).

Le PNUD a récemment estimé que 86 % des enfants des pays à faible développement humain ne recevez plus d’éducation en raison de la pandémie de COVID-19, contre « seulement » 20 % des enfants des pays développés. Lors de l’étude des conséquences de l’épidémie d’Ebola sur l’éducation dans les pays à faible revenu, la Banque mondiale a noté que les enfants des familles les plus pauvres avaient moins accès aux possibilités d’apprentissage (en ligne) pendant la fermeture des écoles. Outre la pauvreté générale, l’augmentation du chômage et la perte de revenus des familles en raison de la COVID-19 devraient affecter de manière disproportionnée les possibilités d’apprentissage des enfants issus de milieux socio-économiques défavorisés. L’UNESCO met en garde contre une augmentation du taux d’abandon scolaire dans le monde. En effet, les parents peuvent ne pas être en mesure de payer les coûts liés à l’éducation ou simplement exiger que les enfants travaillent pour un revenu supplémentaire.

Un rapport de l’International Cocoa Initiative a démontré un lien de causalité clair entre le revenu familial, l’accès à l’école et le travail des enfants. Lorsque les enfants ne sont pas scolarisés et que le revenu familial baisse, la part du travail des enfants augmente considérablement. Le travail des enfants est un obstacle majeur à l’accès des enfants à l’éducation et est négativement corrélé aux taux d’alphabétisation et de scolarisation des jeunes. Les enfants impliqués dans le travail fréquentent moins régulièrement l’école ou n’ont pas du tout accès à l’éducation. L’épidémie d’Ebola a montré que l’abandon scolaire dans les pays touchés provoquait une recrudescence du travail des enfants, surtout attribuée à l’augmentation des responsabilités domestiques et de soins. Le Forum économique mondial avertit que la COVID-19 pourrait également entraîner une escalade mondiale de ce phénomène.

Un lien similaire a été trouvé en ce qui concerne les fermetures d’écoles et le mariage des enfants. L’organisation Girls Not Brides a indiqué que le manque d’accès à l’éducation et la perte de revenus sont des facteurs clés contribuant au mariage des enfants, en particulier dans les situations d’urgence, comme en témoigne l’épidémie d’Ebola. Le mariage forcé signifie généralement la déscolarisation formelle d’une fille. Les fermetures d’écoles liées à la COVID-19 sont susceptibles de contribuer à une augmentation des mariages d’enfants, ce qui à son tour contribue à l’abandon permanent des filles. Bien que la pandémie mondiale de COVID-19 soit sans précédent, la communauté éducative peut tirer des enseignements des expériences antérieures (par exemple, en examinant les leçons de la crise d’Ebola). La priorité essentielle est de prévenir la perte de capital humain en minimisant autant que possible les taux d’abandon des enfants et en les maintenant engagés dans la scolarité tout au long de la période de fermeture.

Au cours des dernières décennies, le Népal a connu des améliorations significatives dans l’accès à l’éducation pour les enfants à travers le pays. Réellement, le taux actuel de scolarisation des enfants dans l’enseignement primaire est d’environ 96 %, contre 72 % en 2000. En outre, le taux d’alphabétisation des adultes (15 ans et plus) de la population népalaise a augmenté régulièrement, passant de 21 % en 1981 à 68 % 2018.

Malgré ce succès, l’UNICEF considère la mauvaise qualité de l’éducation et l’inégalité d’accès à l’éducation fondée sur l’éloignement, le sexe et le milieu socio-économique comme les principales faiblesses du système éducatif actuel. L’inégalité est une caractéristique essentielle de la société népalaise liée au peuplement (rural/urbain), à la caste et au sexe de l’enfant. Les garçons, les enfants des castes supérieures et des zones urbaines ont beaucoup plus de chances d’accéder à l’éducation que les filles et les enfants des castes inférieures et des zones rurales. Les enfants issus de milieux défavorisés sont plus susceptibles d’abandonner l’école ou de ne pas fréquenter l’école du tout. En effet, 99 % des enfants du quintile le plus riche ont été scolarisés, contre 90 % des garçons et 86 % des filles du quintile le plus bas. En outre, alors que la plupart des enfants sont inscrits et achèvent l’enseignement primaire, la scolarisation dans l’enseignement secondaire est nettement inférieure (58 % des enfants du groupe d’âge concerné en 2019). Lorsque les enfants atteignent l’âge de recevoir un certificat de fin d’études, seuls 20 % des enfants sont encore scolarisés et éligibles pour le recevoir.

Des recherches ont démontré la nécessité pour les enfants issus de milieux défavorisés de contribuer aux tâches ménagères et aux travaux agricoles, ce qu’interfèrent avec leur scolarité. De plus, le coût élevé des livres et du matériel scolaire constitue un obstacle majeur pour les parents qui envoient leurs enfants à l’école. Plusieurs programmes de bourses ont été développés pour garantir que les enfants puissent acheter des livres et d’autres matériels requis à l’école. Cela ne résout pas le défi structurel causé par le taux de pauvreté élevé au Népal.

D’autres facteurs influant sur la fréquentation des écoles au Népal se sont avérés être l’infrastructure d’hygiène disponible (c’est-à-dire les toilettes), en particulier pour les filles et la disponibilité ou le manque de matériel d’enseignement et d’apprentissage. Un représentant de l’USAID a indiqué qu’une raison importante de l’abandon de l’éducation est la perception des parents et des enfants que l’éducation ne garantit pas un emploi par la suite. Cela démontre que, bien que la pauvreté soit le facteur le plus grave influençant l’abandon scolaire et la fréquentation scolaire, certains autres facteurs jouent également un rôle.

De plus, le tremblement de terre de 2015 a eu un impact considérable sur l’infrastructure du système éducatif. Le ministère népalais de l’Intérieur a noté que 8 620 écoles avaient été endommagées et 19 692 salles de classe complètement détruites. Dans tous les districts touchés, la Commission nationale du plan a constaté une augmentation du taux de déscolarisation des enfants au secondaire dans l’année qui a suivi le tremblement de terre, à 6 %. Auparavant, le taux d’abandon dans l’enseignement secondaire était de 5,3 %. Ces constats démontrent la fragilité des systèmes éducatifs népalais face aux crises inattendues.

Comme indiqué précédemment, le système éducatif du Népal est fortement influencé par la pauvreté et les inégalités qui prévalent dans le pays. En conséquence, la possibilité de profiter de l’éducation est limitée pour les enfants issus de milieux défavorisés. Comme l’histoire l’a montré, ces enfants sont les premiers à souffrir lorsqu’une catastrophe se produit. Par conséquent, on peut prédire que les enfants des zones rurales, des castes inférieures et les filles sont les plus susceptibles d’être négativement affectés par la pandémie de COVID-19.

Comme dans le cas d’Ebola, les premières recherches de la Banque mondiale sur les effets de la COVID-19 au Népal prévoient une forte augmentation des taux de pauvreté en raison de la réduction des revenus du tourisme et des envois de fonds. Les personnes occupant des emplois à faible revenu et informels devraient être les plus durement touchées.

Peu de temps après la fermeture des écoles, le gouvernement népalais a introduit l’enseignement via la télévision pour les élèves de la 6e à la 10e année dans le cadre de son « système d’éducation numérique ». Cependant, l’enquête de 2017 de la Sharecast Initiative montre que seulement 72% des ménages au Népal possèdent une télévision. Cela permet à la majorité des enfants de participer aux cours télévisés, mais exclut encore probablement plus d’un quart de la population étudiante. De plus, les fréquentes coupures d’électricité entravent également l’accès à cette forme de scolarisation. En fait, en 2012, on estimait que seulement 49 % de la population rurale du Népal avaient accès à l’électricité, contre 93 % de la population urbaine.

Simultanément, le gouvernement a investi 70 millions de roupies (environ 570 000 USD) pour développer et lancer des cours en ligne. Comme le nombre de télévisions, on estime qu’approximativement 72% de la population népalaise a accès à Internet. Néanmoins, cette part de la population est presque entièrement située dans les zones urbaines et représente des familles à revenu plus élevé. Les zones rurales sont pareillement confrontées à une qualité inférieure des connexions Internet. Les cours en ligne nécessitent un accès Internet 3G qui est en même temps coûteux et largement indisponible dans les zones rurales. En outre, on peut se demander si les enseignants sont assez qualifiés pour utiliser les outils en ligne pour l’enseignement. En effet, ils sont confrontés aux mêmes limitations Internet que leurs élèves et n’ont probablement pas été formés pour enseigner à des classes virtuelles.

Dans une tentative d’atteindre les apprenants vulnérables, une initiative de liaison a été introduite dans une municipalité népalaise, où les enseignants et les bénévoles sont formés pour soutenir les élèves deux fois par semaine et suivre leurs progrès. Le maire a indiqué que bien que cette approche ne soit pas adéquate [par rapport à l’enseignement normal], les écoles n’ouvriront pas de sitôt et « ..mobiliser les enseignants aux portes des élèves est le seul moyen de les engager dans l’étude ». En effet, une visite deux fois par semaine ne remplace peut-être pas l’enseignement en classe, mais elle offre au moins quelques opportunités d’éducation aux enfants issus de milieux différents. De plus, garder les enfants engagés dans le système scolaire peut augmenter leur probabilité de retourner à l’école.

Les dernières données de l’Organisation internationale du travail indiquent qu’environ 40 % des enfants âgés de 5 à 17 ans au Népal travaillent, la plupart ont moins de 14 ans et vivent dans des zones rurales. Dans la moitié des cas, l’emploi peut être classé comme « la pire forme de travail des enfants », ce qui signifie qu’il affecte négativement l’éducation, la santé et le bien-être général de l’enfant. La pauvreté et le manque d’éducation sont parmi les principales causes du travail des enfants au Népal.

L’épidémie d’Ebola a provoqué une énorme augmentation du travail des enfants dans les pays touchés et l’UNICEF met en garde contre une tendance semblable à travers le monde pendant la pandémie de COVID-19. Comme les confinements au Népal ont aggravé la pauvreté, on peut s’attendre à ce que les enfants abandonnent l’école pour soutenir leurs parents dans des activités liées au revenu et continuent à travailler une fois les écoles rouvertes.

Sur la base de l’expérience de l’épidémie d’Ebola et du tremblement de terre de 2015 au Népal, les filles devraient souffrir de manière disproportionnée des fermetures d’écoles. Les données de l’OIT ont révélé que les filles sont plus souvent impliquées dans le travail des enfants que les garçons et que 60 % des enfants impliqués dans des travaux dangereux sont des filles. Les filles sont également censées s’occuper de parents (malades), de frères et sœurs âgés et non scolarisés, ce qui les empêche d’accéder à des outils d’apprentissage alternatifs tels que les cours en ligne. À vrai dire, les Nations Unies en ont tenu compte spécifiquement dans leur plan de préparation et de réponse à la COVID-19, faisant référence à l’augmentation probable de l’écart entre les sexes dans l’éducation.

Les preuves des crises précédentes suggèrent que la pandémie de COVID-19 est susceptible de provoquer une augmentation de la pauvreté et des mariages d’enfants, mettant ainsi fin à la vie éducative des adolescentes. Bien que le mariage des enfants soit officiellement interdit au Népal, l’UNICEF a calculé en 2017 que 40% des filles étaient mariées avant l’âge de 18 ans et 7% même avant l’âge de 15 ans. Comme indiqué précédemment, le mariage à un âge précoce constitue souvent la fin de la vie éducative d’une fille. L’UNICEF a signalé qu’une fille mariée a dix fois moins de chances d’aller à l’école que ses pairs non mariés.

Inopinément, le manque d’accès à l’éducation est un facteur important qui influence le mariage des enfants au Népal. La fréquentation scolaire est un facteur clé – dans de nombreux pays – protégeant les filles contre le mariage précoce. Le danger des fermetures d’écoles liées à la COVID-19 a donc été que la part des mariages d’enfants à pu augmenter, ce qui a empêché les filles de retourner à l’école après la levée des restrictions.

L’histoire mondiale des fermetures d’écoles et l’impact du tremblement de terre de 2015 au Népal ont démontré que l’accès à l’éducation pendant une crise est diminué de manière disproportionnée pour les enfants vulnérables. La pandémie de COVID-19 devrait ainsi affecter gravement l’avenir éducatif de nombreux enfants au Népal. Outre l’écart éducatif croissant entre les enfants qui ont accès à la télévision et à Internet et ceux qui n’y ont pas accès, d’autres conséquences potentielles des fermetures d’écoles liées à la COVID-19 sont à ce stade sujet à la théorie.

En premier lieu, la fermeture de l’école entraînera une perte d’opportunités d’apprentissage pour les enfants issus de familles défavorisées et de zones reculées, en particulier les filles, qui ne peuvent pas accéder ou bénéficier pleinement des opportunités d’éducation alternative fournies par le gouvernement ou les organisations (internationales). Par conséquent, l’effet des packages d’auto-apprentissage, de formation des enseignants et des classes virtuelles présentés par le Cluster Education reste à voir. Le projet ne propose pas de plans concrets pour atteindre les enfants dans les zones reculées, pour surveiller l’engagement des enfants dans leurs études et ne traite pas les filles, comme un groupe particulièrement vulnérable à cet égard (bien que le plan inclue les « enfants marginalisés » comme l’un des groupes cibles lors de la conception de ressources éducatives alternatives).

Comment pouvons-nous aider au Népal ?

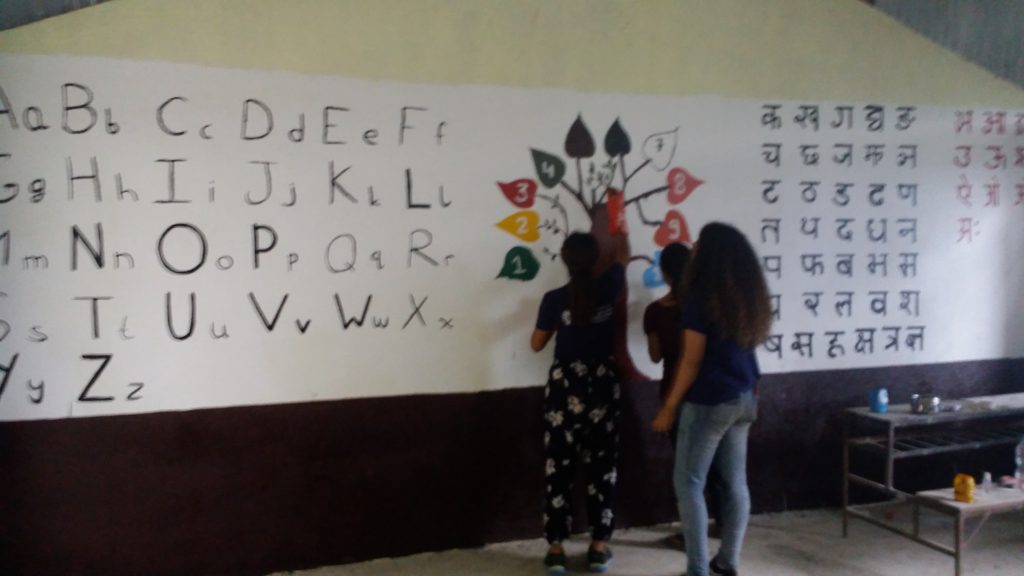

L’un des principaux piliers du travail de volontaire à l’international ou des stagiaires au Népal est le « développement de l’enfant ». Pour cette raison, les bénévoles internationaux qui s’engagent mènent une variété de projets avec les écoles, ceux qui augmentent l’accès à l’éducation et leur sensibilisation aux droits de l’enfant.